Il 9 maggio 1950, Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, propose la creazione di un’organizzazione europea incaricata di mettere in comune la produzione francese e tedesca di carbone e acciaio, industrie essenziali per gli armamenti. L’obiettivo era quello di costruire legami economici e sociali tra gli europei così stretti da rendere impossibile la guerra. Ciò portò alla creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), antesignana dell’Unione europea e prima istituzione sovranazionale, di cui all’epoca faceva parte anche il Lussemburgo, insieme a Francia, Repubblica federale di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Italia.

Questa proposta, nota come “Dichiarazione Schuman”, è considerata l’atto di nascita dell’Unione europea (UE).

Con la creazione della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) il 25 marzo 1957 a Roma, i padri fondatori dell’Unione europea hanno gettato le basi per qualcosa di più grande. Un’Unione che riunisce i popoli d’Europa nella pace, nella prosperità e nella solidarietà attraverso le quattro libertà: la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

L’indizione di una giornata celebrativa europea è nata in seno al Consiglio europeo di Milano del 1985, quando i Capi di Stato e di Governo decisero di istituire una “Giornata dell’Europa” nella data simbolica del 9 maggio, che si celebra ogni anno dal 1986, adottando quale inno ufficiale l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven e come bandiera il cerchio di stelle in campo blu.

Oggi la data del 9 maggio è diventata un simbolo europeo (Festa dell’Europa) che, insieme alla moneta unica (l’euro), alla bandiera raffigurata da dodici stelle dorate su campo blu, all’Inno alla gioia di Beethoven e al motto “Uniti nella diversità”, identifica l’Unione Europea.

Gli anni ’70 del secolo scorso portarono le prime adesioni e un’altra pietra miliare nel consolidamento del progetto europeo: lo svolgimento delle prime elezioni europee nel 1979. Sebbene il Parlamento europeo fosse già operativo da due decenni, i suoi membri venivano eletti tramite delegati nominati dai rispettivi parlamenti di ogni Stato.

1992: nascita ufficiale dell’Unione Europea

Con ulteriori allargamenti negli anni ’80 e altri sviluppi come l’istituzione del programma Erasmus, giungiamo all’anno in cui l’UE nasce ufficialmente come tale, ovvero il 1992.

Attraverso il celebre Trattato di Maastricht vennero stabilite le regole per la creazione di una moneta unica, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in settori quali giustizia e affari interni. Con questo documento nacque ufficialmente l’Unione europea.

Un’altra città del Benelux (in questo caso la Schengen lussemburghese) ha dato vita nel 1995 all’area di libera circolazione, che all’epoca si applicava a sette paesi e che attualmente ne comprende 29, ovvero l’intera UE (tranne Cipro e Irlanda) a cui si aggiungono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

La firma dei trattati di Amsterdam (1997), Nizza (2001) e Lisbona (2007), insieme alla nascita dell’euro nel 1999 (in vigore dal 2002) hanno contribuito a consolidare l’Unione europea come la conosciamo oggi, alla quale si sono aggiunti altri Paesi, al di là dell’uscita del Regno Unito, determinando il numero attuale di 27 Stati membri.

Nel 2020, grazie all’Unione europea, gli Stati membri riescono a compiere in modo coordinato la lotta alla pandemia, cui ha fatto seguito anche il grande programma di finanziamento Next Generation EU.

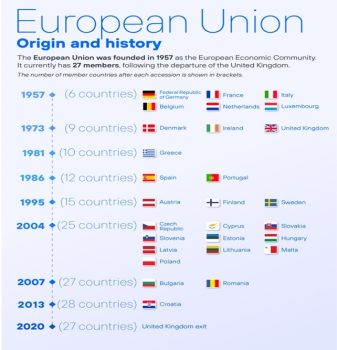

Evoluzione dei paesi membri dell’UE

Dai sei membri fondatori agli attuali 27 stati membri, ci sono state sette occasioni in cui nuovi membri hanno aderito all’Unione dopo la sua fondazione e solo una in cui un membro ha abbandonato l’Unione.

1957: Nasce la CEE con la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo.

1973: Prime incorporazioni della storia, con l’ingresso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

1981: Con l’adesione della Grecia si raggiungono i primi dieci paesi.

1986: Portogallo e Spagna entrano a far parte del club comunitario.

1995: Dopo quasi un decennio senza cambiamenti, Austria, Finlandia e Svezia portano il numero dei paesi membri a 15.

2004: Dopo un’altra attesa di nove anni, come nella precedente occasione, si verifica una nuova ondata di adesioni, in questo caso la più grande della storia europea, con dieci nuovi paesi membri, molti dei quali provenienti dall’Europa orientale: Repubblica Ceca, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia.

2007: Bulgaria e Romania portano il numero a 27.

2013: L’ultima aggiunta è la Croazia, che porta il numero a 28, il più alto di sempre.

2020: Dopo il referendum del 2016 che decretò l’uscita del Regno Unito dall’UE, è nel 2020 che l’uscita è diventa ufficiale, lasciando l’Unione con i 27 Stati membri che attualmente la compongono.

La celebrazione del 9 maggio, dunque, non è solo la celebrazione del documento fondante dell’integrazione europea, ma offre anche l’opportunità, a partire dal percorso sin qui fatto, di riflettere sulla situazione attuale, in continua evoluzione. Celebra la realtà della vita in un’Unione europea fondata sui principi dello Stato di diritto, un’Unione che possiede un ordine democratico fondato sulla sovranità popolare e su valori ormai accettati e condivisi dalla stragrande maggioranza dei cittadini europei. Il significato della celebrazione risiede nella commemorazione del percorso che è stato necessario intraprendere per consolidare questi principi e valori, senza dare per scontate le vittorie conseguite.

La Festa dell’Europa offre ogni anno l’opportunità di avvicinare l’Europa ai suoi cittadini. È una giornata di informazione, orientamento e discussione sui temi dell’Unione europea, con eventi di particolare contenuto culturale e educativo. La Festa dell’Europa è un’occasione per stringere legami più stretti tra i cittadini europei e superare il senso di distanza, indifferenza e persino disaffezione che provano nei confronti delle istituzioni europee. È un momento in cui si possono valorizzare al meglio i simboli dell’Unione. Come nel caso di una festa nazionale, è necessaria una buona esposizione delle bandiere europee, non solo nei luoghi in cui si svolgono gli eventi, ma anche, e in particolare, alle finestre.

Oggi, le sfide più importanti che riguardano l’Unione sono la difesa comune e ulteriori armonizzazioni nei settori economici e sociali, verso una UE più forte e coesa, necessaria per affrontare il difficile tempo che stiamo attraversando a livello mondiale.